禽类肠道螺旋体病(AIS)拉响警报:跨物种传播风险显现,威胁全球禽业与人类健康

专家针对禽肠道螺旋体病发出警报,新研究揭示其对全球粮食安全构成的增长风险,并指出保护动物与人类健康已刻不容缓。

在近期发表于《Animal Diseases》期刊的一篇综述中,研究人员整合并分析了近百篇先前发表的文献,以深化对禽肠道螺旋体病(AIS)的认识。该疾病主要影响禽类,但其致病菌——短螺旋体属(Brachyspira)——同样可感染猪类。

前言概述

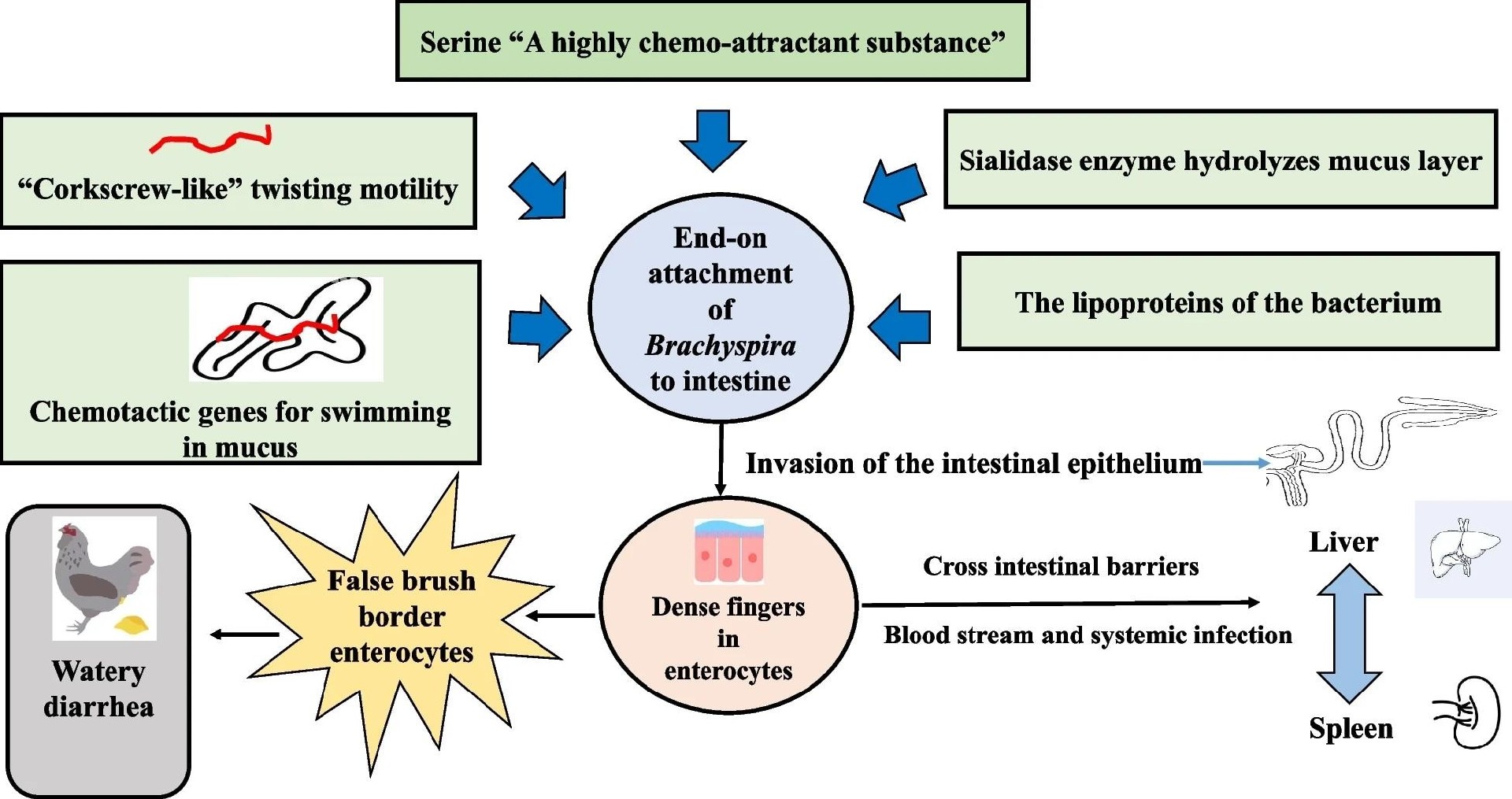

隐秘入侵:短螺旋体通过螺旋状运动与鞭毛穿透肠道黏液,锚定于肠细胞间形成破坏性“伪刷状缘”,阻碍营养吸收。

尽管 AIS 造成巨大的经济损失,其病原体(短螺旋体属)仍未被充分研究。AIS 特指禽类感染,但其他短螺旋体种类也会导致猪类相关疾病。

令人担忧的是,近期报告显示 AIS 可能具备人畜共患潜力,科学界对此关注度上升——尽管病例数尚未激增,且相关公共卫生影响的研究仍在进行。目前该病尚无市售疫苗或标准化治疗方案,而传统抗生素疗法因耐药性与监管限制正面临日益严峻的挑战。

本综述综合了关于 AIS 的传统与前沿研究,聚焦其病因、诊断、传播与治疗方案,并列举人类感染案例以阐明其健康影响。文章最终指出文献空白与当前研究方向(包括已在蛋鸡中测试的重组候选疫苗),这些工作或能帮助将 AIS 扼杀于萌芽,避免下一次重大人畜共患病全球暴发。

研究背景

饮食弱点:饲喂小麦的蛋鸡比食用高粱或大麦的鸡群短螺旋体定植率高 30%,表明农场饲料选择直接影响易感性。

全球肉类需求增长引发了一项意外却可怕的后果——家畜(尤其是禽类)胃肠道疾病激增。大型养殖场与高密度饲养已被证实会加速疾病传播,导致疫情迅速蔓延至邻近农场。

相比呼吸道疾病,禽肠道螺旋体病(AIS)等胃肠道疾病虽较少见,但破坏性极强,疫情可造成毁灭性经济损失(仅英国年损失约 1800 万英镑)。

AIS 是禽类(尤其是蛋鸡与种鸡)的慢性细菌感染,由短螺旋体属(主要为 B. pilosicoli、B. intermedia 和 B. alvinipulli)定植于宿主下消化道(盲肠与结肠)引发,导致慢性腹泻、蛋品质下降、产蛋周期延迟、体重减轻及死亡率上升。尽管影响深远且全球负担加重,AIS 及其病原体仍存在报告不足与研究匮乏的问题。

隐形人体危害:感染者肠道活检显示螺旋体如“流苏”般附着结肠细胞,常伴嗜酸性粒细胞激增及类似其他肠病的“假阑尾炎”症状。

传播途径不仅包括直接接触,野生鸟类与啮齿类动物也在疾病扩散中扮演重要角色,构成生物安全挑战。值得注意的是,人类也可能通过密切接触或食用感染肉类感染短螺旋体,引发结肠螺旋体病,症状包括慢性腹泻、腹部绞痛、直肠出血及体重减轻。

多数病例无症状,但免疫低下或卫生条件差的人群风险更高。严重情况下可能出现溃疡性结肠炎、侵袭性螺旋体血症甚至死亡(罕见)。诊断依赖传统微生物学或分子(基因测序)技术。然而,近期禽类养殖抗生素禁令与 AIS 菌株耐药性上升加剧了疫情控制难度,亟需更深入的流行病学研究。

图:Brachyspira 种在体内肠道定殖的机制。

综述要点

厨房抗病武器:橄榄油渣(“alperujo”)发酵饲料使试验鸡群感染率降低 50%,肉桂提取物(肉桂醛)在实验室中抑制短螺旋体生长——为抗生素提供厨柜替代方案。

本综述通过分析四大科学数据库(Google Scholar、PubMed Central、PubMed、CAS)的 95 篇文献,系统阐明 AIS 的流行病学、人畜健康影响及防治策略,旨在推动未来研究与政策改革。文章指出传统预防措施的局限性,同时揭示可能改变 AIS 防控格局的新兴干预手段,并重点探讨结肠螺旋体病及其人畜共患潜力,强调需加强监测并采取整合人畜健康的策略,以避免 AIS 引发的恐慌与经济损失。

核心发现

病原体特性:禽类 AIS 主要由 B. pilosicoli、B. intermedia 和 B. alvinipulli 引发,而 B. pilosicoli 也是人类结肠螺旋体病的主要病原体。B. murdochii 对禽类致病性低且无跨物种风险,但 B. intermedia 与 B. hyodysenteriae 需持续监测。

诊断进展:PCR 与基因测序正逐步取代传统培养法,提升病原体检测可靠性。

治疗困境:泰妙菌素与大环内酯类虽仍有效,但耐药性上升与抗生素限制令防控形势严峻。核糖体 RNA 基因突变与 β-内酰胺酶基因等机制催生多重耐药菌株。

预防希望:益生菌在疾病预防与禽群健康中显现优势;针对 B. pilosicoli 的重组疫苗在蛋鸡实验中效果显著,但尚未上市。

人类健康:人畜共患病例虽少,但可致腹泻、直肠出血,免疫低下者可能出现重症,凸显食品链跨物种监测的重要性。

环境风险:野生鸟类与污染水源是主要传播途径,构成生物安全管控难点。

研究结论

AIS 正成为重大兽医与公共卫生问题。全球禽类养殖集约化与抗生素限制政策加剧了疾病风险。尽管传统诊疗手段存在局限,分子检测、益生菌干预与重组疫苗等技术带来希望,但仍需实地验证与政策支持。鉴于其跨物种潜力,采用统筹动物与人类监测的“一体化健康”策略至关重要。唯有协调科研、兽医实践与公共卫生政策,方能有效遏制AIS,保障禽类产业与人类健康。

期刊参考

El-Ghany, W.A.A. Avian intestinal spirochaetosis: an emerging zoonosis. Animal Diseases 5, 22 (2025), DOI – 10.1186/s44149-025-00178-7, https://animaldiseases.biomedcentral.com/articles/10.1186/s44149-025-00178-7

延展阅读

警报!新型蝙蝠流感H18N12现世,跨物种传播突变引科学家紧急预警

风传8公里!禽流感空气传播惊现铁证,全球农场防控面临颠覆性挑战!