世界卫生组织:基孔肯雅热全球流行病学与防控策略——现状与挑战

基孔肯雅病毒(CHIKV)是一种主要通过伊蚊传播的蚊媒病毒。其引起的急性病症以发热、皮疹和致残性关节疼痛为特征,部分患者可能经历长期关节疼痛和功能障碍。尽管总体病死率较低,但重症病例仍可能发生,尤其是在婴儿、老年人和有基础疾病的高危人群中。

本更新的目的是全面概述全球报告的基孔肯雅病毒数据。这些数据基于成员国卫生部通过不同监测系统向世界卫生组织(WHO)提交的信息,以及定期审查全球 CHIKV 流行病学数据以识别传播风险区域的合作组织。这些数据在本份 WHO 基孔肯雅流行病学首次更新中进行了汇总和背景分析,并将定期更新。

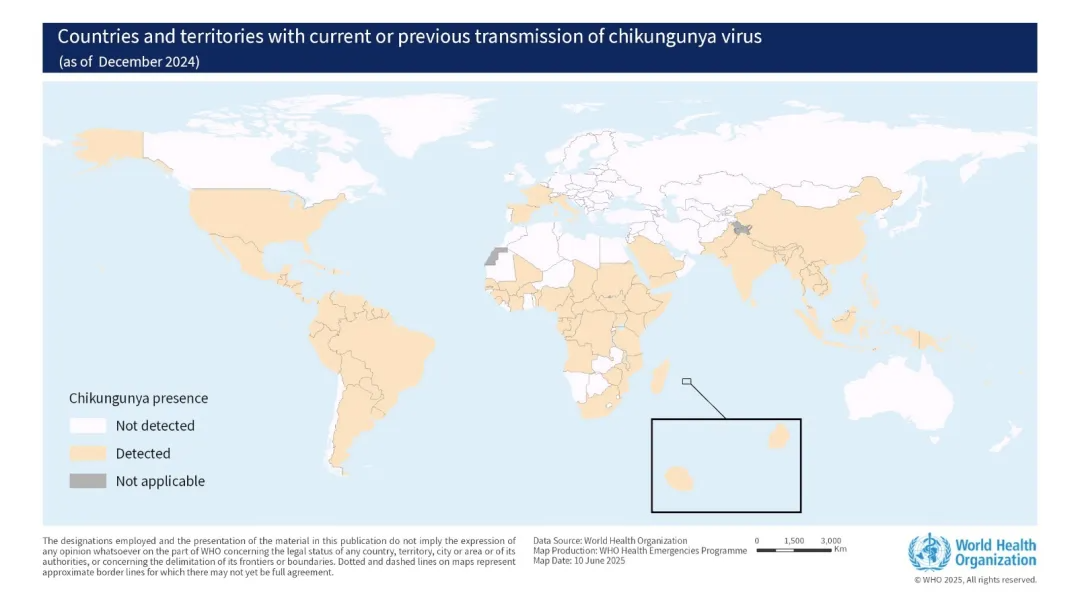

截至 2024 年 12 月,已有 119 个国家和地区报告了本地传播。高感染率可能导致小规模人群中传播暂时中断,但大规模人群仍因持续的易感性而面临风险。监测和诊断能力的限制阻碍了全球准确追踪,漏报现象普遍。既往受影响的地区再次暴发的风险仍然较高。

背景

基孔肯雅病毒(CHIKV)是一种有包膜的正链单股 RNA 病毒,属于披膜病毒科甲病毒属。CHIKV主要通过埃及伊蚊传播,但白纹伊蚊也可传播,尤其是携带特定基因突变的病毒株,其传播效率更高。被感染蚊虫叮咬后 4-8 天的潜伏期后,大多数感染者会出现急性症状,包括发热、关节疼痛和皮疹。关节疼痛和功能障碍可能在感染后持续数月甚至数年。尽管基孔肯雅病毒感染的总体病死率较低,但疾病可能严重甚至致命,尤其是婴幼儿、老年人和有特定基础疾病的患者,可能出现心血管、中枢神经系统和其他器官功能障碍。在大规模暴发中,尽管重症病例比例较低,但需要新生儿和成人重症监护的患者数量可能超出医疗系统的承载能力。CHIKV 感染可通过直接方法(如病毒分离和核酸检测)或间接方法(如检测 IgM 抗体反应)诊断。

重要事实

基孔肯雅热是一种由基孔肯雅病毒引起的疾病,由受感染的蚊子传播给人类,大规模暴发和零星病例主要在美洲、亚洲和非洲报告,偶尔在欧洲暴发规模较小的疫情。

基孔肯雅热的症状与登革热和寨卡病毒相似,这使得基孔肯雅热很容易误诊,也使各国更难准确确定感染人数。

基孔肯雅热会导致发烧和严重关节痛,通常会使人虚弱,有可能会持续时间较长;其他症状包括关节肿胀、肌肉疼痛、头痛、恶心、疲劳和皮疹。

目前有两种基孔肯雅疫苗已获得监管部门批准和/或已被推荐用于高危人群,但尚未广泛提供或广泛使用。世卫组织和外部专家顾问正在全球基孔肯雅热流行病学背景下审查疫苗试验和上市后数据,以提供可能的使用建议。

对于基孔肯雅病毒感染,没有特异性抗病毒治疗,但解热和镇痛药物(如扑热息痛)可以用来缓解发烧和疼痛症状。

基孔肯雅热导致的严重症状和死亡很罕见,通常发生在有其他共存健康问题的幼儿和老年人中。

传播

基孔肯雅病毒由蚊子传播,最常见的是埃及伊蚊和白纹伊蚊,它们也可以传播登革热和寨卡病毒。这些蚊子主要在白天叮咬,埃及伊蚊在室内和室外都会进食。它们在装有死水的容器中产卵。这两个物种都在室外进食,其中埃及伊蚊也在室内进食。

当未受感染的蚊子叮咬血液中存在基孔肯雅病毒的人时,蚊子可以摄入病毒。然后,病毒在蚊子体内复制几天,进入其唾液腺,在蚊子叮咬人时传播到新的人类宿主体内。病毒再次开始在这个新感染者体内复制,并在其血液中达到高浓度,此时病毒可以进一步感染其他蚊子,并延续传播循环。

症状

在有症状的患者中,基孔肯雅病毒病通常在患者被受感染蚊子叮咬后 4-8 天(范围为 2-12 天)发作。其特征是突然发热,经常伴有严重关节痛。关节痛通常使人虚弱,一般会持续几天,但也可能持续很长时间,比如几周、几个月甚至几年。其他症状包括关节肿胀、肌肉疼痛、头痛、恶心、疲劳和皮疹。由于这些症状与登革热和寨卡病毒感染等其他感染的症状类似,病例可能被误诊。在没有明显关节痛的情况下,受感染个体的症状通常很轻微,感染可能不会被识别。

大多数患者从感染中完全康复;但偶尔也有关于基孔肯雅病毒感染的眼部、心脏和神经系统并发症的报道。年龄范围极端的患者患重症的风险更高,包括在分娩期间因母亲受感染或在出生后几周内被受感染蚊子叮咬的新生儿和有基础病的老年人。重症患者需要住院治疗,因为有器官损伤和死亡的风险。

现有证据表明,患者康复后很可能对未来的基孔肯雅病毒感染免疫。

诊断工具

使用逆转录聚合酶链反应等检测方法,可以在患病第一周采集的血液样本中直接检测出基孔肯雅病毒。

其他检测方法可以检测个人对基孔肯雅病毒感染的免疫反应。这些测试通常在感染第一周后用于检测病毒抗体。抗体水平通常在疾病发作后的第一周可检出,大约 2 个月内仍可检出。

治疗和疫苗

临床治疗包括用退烧药和最佳镇痛药治疗发热和关节痛,大量饮水和多休息。对于基孔肯雅感染没有特异性抗病毒药物。

在排除登革热感染之前,建议使用扑热息痛或对乙酰氨基酚来缓解疼痛和退烧,因为非类固醇抗炎药会增加出血风险。

目前有两种基孔肯雅疫苗已获得监管部门批准和/或已被推荐用于几个国家的高危人群,但尚未广泛提供或广泛使用。世卫组织和外部专家顾问正在全球基孔肯雅热流行病学背景下审查疫苗试验和上市后数据,以提供可能的使用建议。

预防与控制

避免蚊虫叮咬是防止基孔肯雅病毒感染的最佳保护措施。怀疑感染基孔肯雅病毒的患者应在患病第一周避免被蚊子叮咬,以防进一步传播给蚊子,并进而通过蚊子感染其他人。

减少基孔肯雅病毒传播的主要方法是通过控制蚊子媒介和减少蚊子滋生地。这需要动员社区,社区通过每周清空和清洁盛水容器、处理废物和支持当地的蚊虫控制规划,在减少蚊虫滋生地方面发挥着关键作用。

在疫情期间,可喷洒杀虫剂以杀死飞行的成年蚊子,杀虫剂应用于蚊子降落的容器内部和周围的表面,并用于处理容器中的水以杀死未成熟的幼虫。这也可以由卫生主管部门作为控制蚊子数量的紧急措施来实施。

建议居住在或访问基孔肯雅病毒传播地区的人穿着尽量减少皮肤暴露的衣服,防止白天叮咬。应该用纱窗和纱门来防止蚊子进入室内。驱虫剂可以严格按照产品标签的说明涂在暴露的皮肤上或衣服上。驱虫剂应该含有避蚊胺,IR3535 或埃卡瑞丁。

白天睡觉的人,如小孩、病人或老人,应使用药浸蚊帐来预防蚊虫日间叮咬。

全球概述

截至 2024 年 12 月,共有 119 个国家和地区报告了本地蚊媒传播的基孔肯雅病毒(图1),覆盖 WHO 所有六个区域。尽管已有关于基孔肯雅流行病学的综述发表(包括 2020 年前的暴发和血清学数据综述),但由于许多国家缺乏常规监测、病例检测、诊断试剂获取和报告能力,全球基孔肯雅流行病学数据的准确性和及时性仍受限。因此,未报告CHIKV病例并不一定意味着传播未发生。

全球有 27 个国家和地区存在埃及伊蚊媒介种群但尚未报告本地传播。此外,其他国家的白纹伊蚊种群也可能传播 CHIKV,尤其是携带 IOL 突变增强传播效率的病毒株。这些媒介种群的存在使得 CHIKV 可能传入未受影响的地区。所有曾报告 CHIKV 传播的地区均存在再次暴发或传入的风险,尤其是在存在易感人群的大规模国家和地区。

WHO 与欧洲疾病预防控制中心、美国疾病控制与预防中心等公共卫生机构定期审查全球 CHIKV 流行病学数据,以识别传播风险区域。这些数据在本份首次 WHO 基孔肯雅流行病学更新中进行了汇总和背景分析。

以下部分总结了各 WHO 区域过去几十年的 CHIKV 传播背景,并重点介绍了 2020-2024 年间报告暴发或首次发现本地传播的国家。

图1:全球基孔肯雅病毒传播国家地图

(地图说明:标注为“已检测到”或“未检测到”基孔肯雅病毒传播的国家和地区。)

区域概述

非洲区域

尽管 CHIKV 的病毒学鉴定和临床特征首次在非洲描述,但对该区域近期流行病学的了解仍不完整。资源和能力限制阻碍了许多国家对疾病负担的监测和量化,以及对伊蚊分布区域人群免疫状态的了解。自 1952 年在坦桑尼亚首次发现后,非洲区域多个国家在 20 世纪下半叶通过病毒分离和免疫学检测确认了本地传播。此后,非洲区域记录了零星的基孔肯雅暴发和病例,通常与丛林循环中蚊虫叮咬人类导致的溢出感染有关。血清学调查也发现了一些阳性结果,但常缺乏实验室检测以排除与奥尼翁尼翁病毒等其他甲病毒的交叉反应。

2004 年肯尼亚暴发标志着传播规模和速度的显著增加,随后病毒传播至印度洋岛屿;2005-2006 年留尼汪岛暴发规模最大,估计感染人数达 24.4 万。此次暴发促使研究发现,A226V 点突变使病毒能通过白纹伊蚊更高效传播,这在以白纹伊蚊为主要媒介的岛屿尤为重要。截至 2024 年,非洲区域 32 个国家报告了本地传播。大多数暴发中,流行的 CHIKV 基因型为 ECSA,西非基因型较少。

2018 年 12 月,肯尼亚蒙巴萨县六个分区暴发基孔肯雅疫情,此前该地区未报告过实验室确诊病例。喀麦隆自 2006 年起零星暴发疫情,近期一项回顾性研究在 2016-2019 年采集的样本中发现了携带 A226V 突变的 ECSA 亚支,称为“中非支”。2019 年刚果共和国暴发大规模疫情,涉及12个卫生部门中的 8 个(52 个卫生区中的 44 个),基因组测序证实病毒为 ECSA 谱系,携带 A226V 突变,且与中非分离的 CHIKV 高度相似。调查发现暴发区域以白纹伊蚊为主,推测病毒近期从埃及伊蚊传播的 CHIKV 株转变为携带 A226V 突变的白纹伊蚊传播株。部分国家可能已形成 CHIKV 地方性流行模式,但其他国家(如南非)自 20 世纪 70 年代末以来未报告病例。

2020-2024 年间,非洲区域部分国家报告了零星病例。2021 年,加蓬兰巴雷内从发热患者采集的 1060 份血清中,通过 RT-PCR 确认 1 例 6 岁男童感染 CHIKV。病毒基因组测序显示为 ECSA 谱系,与 2007 年加蓬和 2018 年喀麦隆分离株(均携带 E1-A226V 突变)同组。

2020-2024 年非洲区域基孔肯雅暴发及首次发现本地传播的国家

乍得,2020年

2020 年 7 月首次发现的疫情导致东部地区超 3.8 万例病例。RT-PCR 检测确认部分样本为 CHIKV 感染,测序显示病毒为 ECSA 谱系,但不含 E1-A226V 突变。肯尼亚,2022年

2022 年 2 月中旬瓦吉尔县报告病例,调查后累计报告 291 例(5 例确诊),1 例死亡。埃塞俄比亚,2022年

2016 年首次暴发后,2019 年和 2022 年再次暴发。2019 年 7 月至 2020 年 2 月报告 54,908 例(29例确诊),2022 年索马里州报告 311 例疑似病例。布基纳法索,2023年

2023 年首次暴发,通过登革热疑似样本的多重 RT-PCR 检测发现,共报告 311 例确诊。冈比亚,2023年

2023 年 8 月确诊首例本地病例,患者居住在中河区。马里,2023年

2023 年 9 月报告 2 例疑似病例,1 例确诊。塞内加尔,2023-2024年

2023 年 8 月凯杜古地区报告病例,随后扩散至 6 个地区,截至 12 月确诊超 280 例。测序显示为西非谱系病毒。2024 年报告 9 例。科特迪瓦,2023-2024年

2023-2024 年确认 12 例法国旅行者感染,测序显示为西非谱系病毒。毛里求斯,2025年

2025 年 3 月至 4 月 1 日报告 23 例确诊,其中 17 例为本地感染。

美洲区域

2013 年 12 月,CHIKV 首次在美洲加勒比地区的法属圣马丁岛发现,随后迅速传播至该区域大多数国家,2014-2015 年达到高峰,报告约 180 万疑似病例。泛美卫生组织(PAHO)通过成员国直接提交或公开数据汇总了病例信息,并通过 PLISA 平台发布。PAHO 通过提升诊断能力、临床培训和虚拟协作空间支持成员国加强监测。

2018-2021 年每年病例数降至 18.6 万以下,随后逐年上升,2023 年达 411,548 例(45-47)。2023 年报告 515 例死亡,2024 年病例数增至 427,622 例,死亡数降至 213 例。

2020-2024年美洲区域暴发

巴西,2020-2024年

巴西每年报告病例数居区域首位,流行株包括亚洲和 ECSA 谱系。2024 年报告 422,615 例(227,619 例确诊),发病率达 199/10 万。乌拉圭,2023年

2023 年首次报告 85 例本地病例。巴拉圭,2022-2024年

2022 年底病例数激增,2023 年报告 140,905 例(发病率 1,865/10 万),297 例死亡。测序显示为 ECSA 谱系。2024 年病例数降至 3,134 例,无死亡。阿根廷,2023-2024年

2023 年首次自 2016 年后报告本地传播,布宜诺斯艾利斯省首次发现病例。2023 年累计确诊 1,746 例,2024 年降至 768 例。

东地中海区域

该区域传播最早通过血清学调查推测,2011 年巴基斯坦拉合尔在登革热暴发中首次确诊人类病例。2010-2011 年也门暴发为该区域首次大规模疫情,RT-PCR 确诊 55 例,累计报告超 1.5 万例疑似病例。测序显示病毒与印度洋亚支高度相似。此后,吉布提、巴基斯坦、沙特阿拉伯、索马里和苏丹报告暴发。2018-2019 年苏丹东部暴发报告 48,763 例,2019 年吉布提暴发涉及 57 例法国驻军人员。

该区域其他国家血清学调查显示阳性结果,但缺乏急性感染证据。阿曼报告输入病例。监测能力不足可能导致漏报。

2020-2024年东地中海区域暴发

苏丹,2022年

2022 年 10-12 月白尼罗州小型暴发,773 例疑似病例中 49 例确诊。巴基斯坦,2024年

2024 年 5 月起卡拉奇传播加剧,截至 12 月中旬报告 5,726 例疑似病例。2016 年该国曾暴发 3 万例疑似病例。

欧洲区域

自 2007 年起,欧洲大陆 6 次报告本地蚊媒传播,均发生在意大利和法国。2007 年意大利暴发规模最大,报告 334 例疑似病例。传播由白纹伊蚊驱动,其分布范围持续扩大。2024 年 7 月巴黎报告 1 例无旅行史本地病例。

2020-2024年印度洋法属领地暴发

留尼汪,2024-2025年

2024 年 8 月报告 118 例本地病例。2025 年 3 月累计超 1.3 万例。马约特,2025年

2025 年 3 月报告首例本地病例。

东南亚区域

自 20 世纪 60 年代起,CHIKV 在该区域持续传播,所有存在伊蚊媒介的国家均报告过本地传播。孟加拉国、不丹、印度、印度尼西亚、马尔代夫、缅甸、尼泊尔、斯里兰卡和泰国曾暴发疫情。2006 年印度分离株与留尼汪岛印度洋亚支高度相似,但 IOL、亚洲和 ECSA 谱系近年均有流行。媒介密度高使得传播风险持续。

2020-2024年东南亚区域暴发

泰国,2020年

2018-2020 年暴发超 2.7 万例,涉及 60 个省。测序显示为 ECSA 谱系。

印度,2020-2024年

2018-2020 年每年报告 4.3 万-8.2 万例。2021-2023 年每年超 11.5 万例。2024 年报告 192,343 例疑似病例(12,587 例确诊)。印度尼西亚,2023-2024年

2022 年报告 2,974 例,2023 年增至 6,049 例。2024 年 7 省报告 571 例。东帝汶,2024年

2024 年报告 195 例,为 20 年后再次暴发。马尔代夫,2024年

2024 年 4 月病例激增,累计 389 例。2019 年曾暴发 1,736 例。孟加拉国,2024年

2024 年与登革热、寨卡病毒共同传播,9-11 月确诊 55 例。斯里兰卡,2024-2025年

2024 年 11 月至 2025 年 3 月报告 151 例。

西太平洋区域

1958 年马来西亚血清学调查提示 CHIKV 免疫存在,1960 年新加坡和 1961 年柬埔寨首次确诊。2000 年前大规模流行罕见,但菲律宾和柬埔寨曾暴发。中国广东、浙江和云南报告小规模暴发。2017 年老挝暴发后报告输入和零星本地病例。越南 2015 年血清调查显示 13% 暴露率,但近期传播数据缺乏。太平洋岛国 2011 年新喀里多尼亚首次报告传播,此后多国暴发。

2020-2024年西太平洋区域暴发

柬埔寨,2020-2021年

2020-2021 年多省暴发,331 例确诊。马来西亚,2020-2021年

2020 年报告超 2000 例,2024 年 10 月累计 80 例。菲律宾,2023年

2023 年报告 2,889 例,较 2022 年增长三倍。

总结

基孔肯雅是一种具有重要临床和流行病学意义的虫媒病毒,全球分布广泛,近年多国暴发。其公共卫生影响源于高发病率、致残性关节症状以及对医疗系统的压力。尽管重症比例通常低于 0.1%,但疫情规模和对新生儿等特殊人群的救治需求可能使资源有限地区的医院不堪重负。

传播风险因素包括:

气候变化和极端事件导致媒介分布扩大;

无序城市化和水资源管理不善助长媒介繁殖;

政治动荡和冲突削弱卫生系统应对能力;

旅行增加导致病毒传入新区域。

监测能力不足导致许多国家漏报,临床误诊为登革热的情况常见。尽管许多国家已具备 RT-PCR 检测能力,但试剂获取受限。血清学检测成本较低,但可能与其它甲病毒交叉反应。

防控依赖媒介监测、个人防护和卫生系统准备。2023 年巴拉圭暴发中发现新生儿可通过母婴或蚊虫叮咬感染,需特别防护。目前一种减毒活疫苗已获批准,但尚未广泛使用。

WHO 通过全球虫媒病毒倡议和登革热等虫媒病毒战略准备与响应计划,与区域和国家卫生部门合作,加强卫生系统对 CHIKV 及其他虫媒病毒的监测和应对能力。

期刊参考

World Health Organization

延展阅读

世界卫生组织发布登革热疫情的全球形势

世卫组织拉响警报:奥罗普切病毒(OROV)全球蔓延,恐成下一场卫生危机!