锌毒隐患大揭秘:玻璃器皿竟成试管婴儿‘隐形杀手’,科学团队破解胚胎发育难题

自 1978 年首例试管婴儿诞生以来,辅助生殖技术(ART)已促成全球超 900 万例活产。然而,胚胎培养环境中仍存在诸多未明风险因素。玻璃器皿广泛用于胚胎操作(如显微注射、培养基过滤和高分辨率成像),但其潜在的胚胎毒性长期未被重视。本研究通过活细胞成像、RNA 测序和 ICP-MS 分析,首次揭示玻璃器皿析出的锌是抑制胚胎发育的关键毒性物质,并提出了针对性解决方案。

研究摘要

在辅助生殖中,培养环境中的多种因素(如光照、温度、pH 值和培养基)可能降低植入前胚胎的存活率。实验室玻璃器皿也是体外胚胎的已知风险因素,但其干扰胚胎发育的具体机制尚不明确。本研究发现,玻璃器皿中析出的锌(Zn)是一种胚胎毒性物质。在小鼠胚胎中,锌会导致发育延迟、染色体分离异常、细胞质分裂异常、合子基因激活异常(如 Zscan4a 和鼠内源性逆转录病毒 MERVL),并通过金属调节转录因子(如 MTF1)介导发育基因(如 Hoxa1、Hoxb8、T 和 Fgf9)异常上调。锌暴露显著降低了囊胚形成率。植入后,接触锌的胚胎活产率与未接触锌的胚胎相近,但出生体重平均增加 18%。此外,锌暴露对牛和人类胚胎的发育影响存在物种差异。为减轻锌的胚胎毒性,研究团队通过添加螯合剂(如 EDTA)或彻底清洗玻璃器皿,成功抑制了玻璃器皿的毒性效应。本研究不仅强调了胚胎培养中风险控制的重要性,也为开发更安全、高效的辅助生殖方法提供了科学依据。

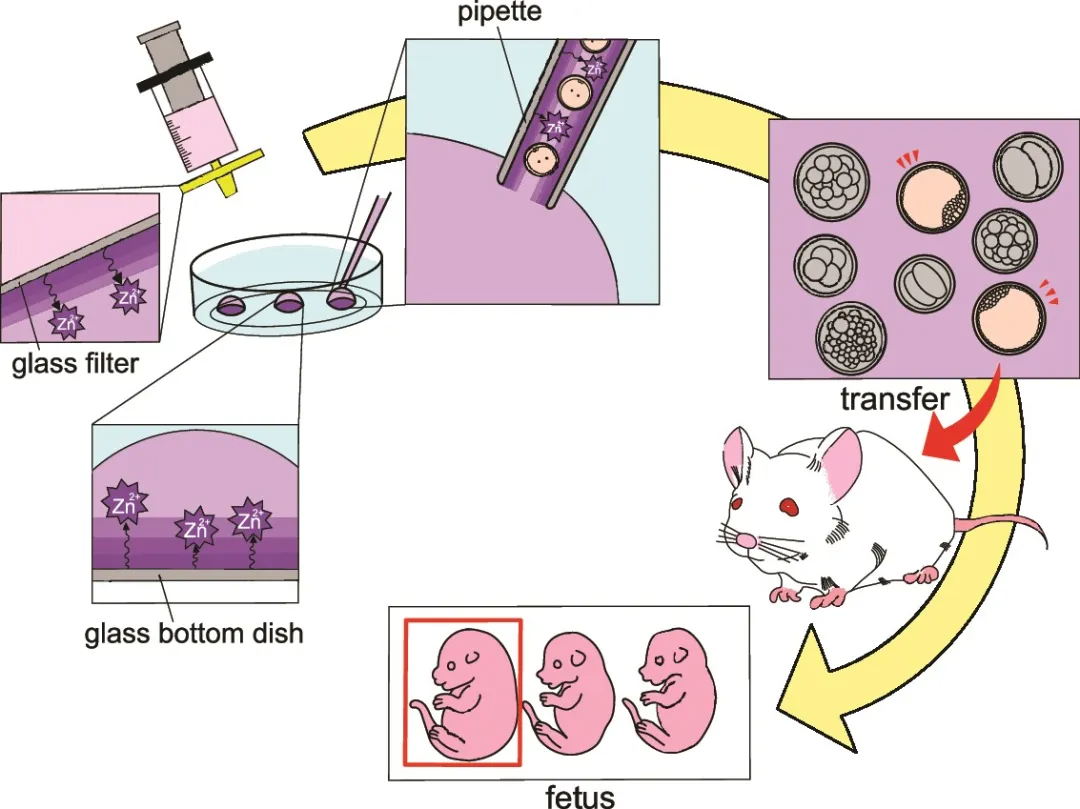

图形摘要

研究概述

研究团队发现,在辅助生殖技术(ART)、畜牧业和基础研究领域用于操作和培养受精卵的玻璃器皿中含有干扰受精卵(胚胎)发育的有毒物质。

该团队进一步确定该有毒物质为锌,并通过分析其对小鼠、牛和人类受精卵的影响,开发了应对方法。研究结果表明,过去体外受精(IVF)成功率下降的未知原因可能与玻璃器皿的毒性有关。这一发现有望推动未来开发更安全、更有效的试管婴儿技术。

关键点

发现部分用于体外受精(IVF)的玻璃器皿会抑制受精卵发育。

确认抑制受精卵发育的有毒物质是玻璃器皿中析出的“锌”。

本研究为开发更安全、更高效的体外受精(IVF)方法提供了依据。

研究背景

在辅助生殖技术(ART)、畜牧业和基础研究中,体外受精(IVF)需将卵子和精子从体内取出,在培养基中完成受精和发育,随后将受精卵移植回子宫。自 1978 年首例试管婴儿诞生以来的近 50 年间,受精方法、培养基等技术发展显著提高了受精卵发育率和妊娠率。ART 的活产率已从 1980 年的约 5% 大幅提升至目前的约 30%。为进一步提高成功率,改善胚胎培养环境至关重要。IVF 操作中广泛使用玻璃器皿,例如:

玻璃底培养皿:底部为薄玻璃,便于高分辨率观察胚胎;

玻璃纤维过滤器:用于去除培养基中的杂质和细菌;

玻璃移液管:用于操作胚胎;

显微注射针(ICSI 用)及部分培养基容器:亦为玻璃材质。

此前,团队开发了活细胞成像技术,可长时间连续观测胚胎发育过程。该技术通过大量图像数据量化检测胚胎发育中的细微差异。实验中发现,在实验条件一致的情况下,胚胎发育率有时会意外下降。经调查发现,下降原因与培养用的玻璃底培养皿有关,进而提出假设——实验室设备(尤其是玻璃器皿)可能含有抑制胚胎发育的毒性物质。

研究内容

研究团队证实,部分玻璃器皿会析出抑制胚胎发育的有毒物质,经分析确定该物质为锌。锌会导致小鼠胚胎发育延迟、染色体分离异常、细胞质分裂异常以及合子基因激活异常,并显著减少囊胚的形成。

植入子宫后,接触锌的胚胎与未接触锌的胚胎活产率相近,但前者出生体重平均增加 18%。此外,锌暴露对牛和人类胚胎的发育影响存在物种差异。为降低锌的胚胎毒性,团队发现以下解决方案:

在接触过玻璃的培养基中,适时适量添加螯合剂 EDTA(乙二胺四乙酸);

或预先彻底清洗玻璃器皿。

上述方法可避免胚胎发育率和活产率下降。

研究结论

本研究强调了严格管理胚胎培养设备的重要性,并为开发更安全、高效的体外受精技术提供了新方向。

锌作为必需微量元素,其生理浓度在体内受白蛋白等载体蛋白严格调控,而体外培养中缺乏此类缓冲机制,导致游离锌浓度易超标。本研究提示,未来需优化培养体系(如调整螯合剂浓度、开发无锌玻璃材料),并建立胚胎培养设备的标准化质控流程。此外,锌暴露对子代健康的长期影响(如代谢异常)值得进一步探究。

期刊参考

Yao, T., et al. (2025). Zinc eluted from glassware is a risk factor for embryo development in human and animal assisted reproduction. Biology of Reproduction. doi.org/10.1093/biolre/ioaf050.

延展阅读

研究人员确定了癌症和妊娠中抑制免疫系统的共同分子机制

研究发现所有人类胎盘样本中均检测到微塑料