婴儿皮肤上的神秘菌群竟决定一生健康?科学家揭秘:40%湿疹风险降低背后的真相!

从婴儿期到成年期,皮肤上的细菌和真菌帮助训练免疫系统——但当这种平衡被打破时,慢性炎症可能随之而来。这篇最新综述揭示了其中的机制与原因。

韩国研究人员近期发表于《Experimental & Molecular Medicine》期刊的一篇综述中,探讨了人类一生中共生皮肤微生物群与上皮及免疫系统的相互作用,并分析了它们对健康和疾病的影响。

研究背景

你是否想过,为什么皮肤在不同年龄段的愈合能力不同?为何有些人更容易患湿疹或痤疮?答案或许藏在皮肤的微观居民中。人类皮肤上栖息着数十亿微生物(包括细菌、真菌和病毒),它们并非“被动乘客”,而是主动参与免疫应答和组织修复。从婴儿期到成年期,这些共生微生物训练免疫细胞、抵御病原体并维持屏障功能。然而,当这一生态系统失衡时,可能引发炎症和慢性皮肤病。尽管已有认知,但这些微生物相互作用的分子通路及长期影响仍需进一步研究。

皮肤:栖息地与免疫界面

出生 2 个月时携带高水平人葡萄球菌(Staphylococcus hominis)的新生儿,1 岁时患特应性皮炎的风险降低 40%,表明早期定殖至关重要。

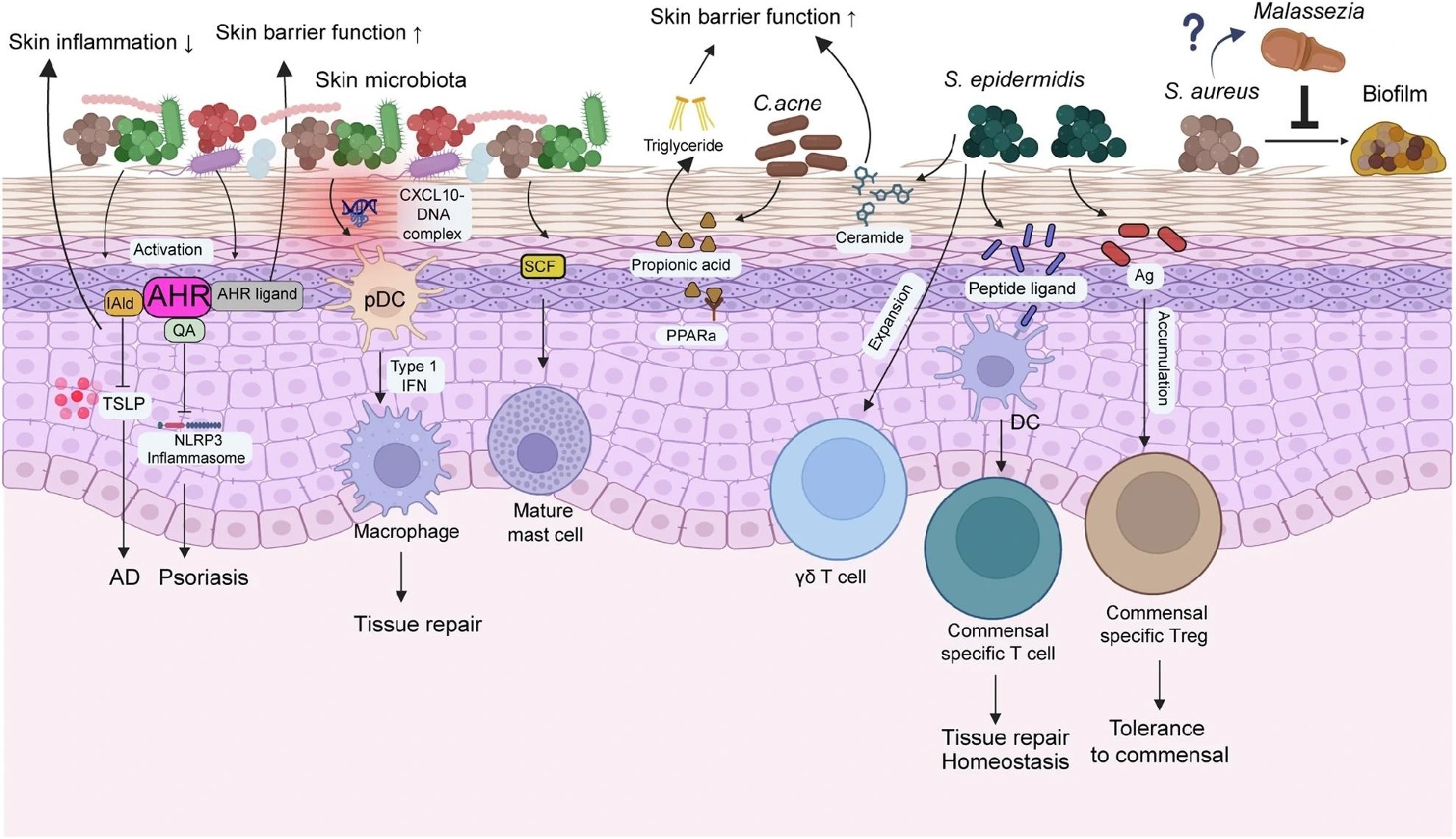

皮肤不仅是一道保护屏障,更是一个生态系统。其表皮、真皮及皮下组织为多种共生微生物提供了生存空间。例如:表皮葡萄球菌(S. epidermidis)、痤疮丙酸杆菌(C. acnes)、实验研究的鼠李糖乳杆菌(Lactobacillus rhamnosus GG)以及马拉色菌(Malassezia)等,通过与皮肤细胞互动,参与屏障完整性、保湿和免疫调节。

共生菌如 S. epidermidis 促进伤口愈合,而 S. hominis 抑制金黄色葡萄球菌(S. aureus)等病原体生长。C. acnes 产生的丙酸(短链脂肪酸)通过激活角质形成细胞中的 PPARα 受体强化屏障功能。微生物代谢物(如吲哚-3-甲醛和喹啉酸)则激活角质形成细胞的 AhR 通路,减轻炎症并可能缓解银屑病。此外,Malassezia 能抑制 S. aureus 生物膜形成,维持皮肤表面菌群平衡。

图:皮肤微生物群调节皮肤稳态和屏障功能。它们通过激活角质形成细胞中的 AhR 通路来增强屏障功能。此外,皮肤微生物群的代谢产物(IAld和喹啉酸)通过激活角质形成细胞中的 AHR 信号来缓解皮肤炎症。该途径抑制 TSLP 和 NLRP3 炎性小体,从而减轻特应性皮炎和银屑病。皮肤伤口的共生微生物群定植形成 CXCL10--细菌 DNA 复合物,其激活浆细胞样树突状细胞(pDCs)产生I型干扰素。这些 pDCs 通过巨噬细胞介导的过程促进组织修复。共生皮肤微生物群刺激角质形成细胞产生干细胞因子(SCF),诱导肥大细胞成熟。表皮葡萄球菌增强皮肤屏障,促进组织修复,维持体内平衡,并诱导对共生微生物的耐受。这是通过产生神经酰胺并通过肽配体和抗原识别与 DC 和 Treg 细胞相互作用诱导共生特异性T细胞来实现的。此外,表皮葡萄球菌可以通过 γδT 细胞的扩增加剧皮肤炎症。痤疮杆菌还通过产生甘油三酯来支持皮肤屏障功能,并通过 γδT 细胞扩增同样导致炎症。马拉色菌是一种皮肤真菌,能抑制金黄色葡萄球菌的生物膜形成。

生命早期的免疫编程

婴儿期与皮肤微生物的初次接触会产生持久影响。例如,暴露于产核黄素的细菌(如S. epidermidis)可促进黏膜相关恒定 T 细胞(MAIT)和调节性 T 细胞(Treg)发育,这对免疫耐受至关重要。这些效应持续至成年,塑造免疫系统对微生物和损伤的反应。

小鼠实验表明,早期接触 S. aureus 可能降低成年后患特应性皮炎的风险。相反,婴儿期使用抗生素或皮肤屏障受损可能导致成年后炎症加重和银屑病等疾病。这些早期微生物接触可能通过染色质重塑和基因可及性改变引发“免疫印记”,但其永久性仍需验证。

微生物与免疫细胞的互动

皮肤细菌(如乳杆菌)代谢的吲哚-3-甲醛通过引导免疫细胞转向耐受而非攻击,平息炎症。

共生微生物与皮肤驻留免疫细胞(如巨噬细胞、树突状细胞、γδ T 细胞和先天淋巴细胞)持续“对话”。例如,S. epidermidis 的肽段激活树突状细胞,后者训练特定 T 细胞实现微生物耐受。巨噬细胞通过调控透明质酸分解抑制细菌感染,而树突状细胞和角质形成细胞则通过 Toll 样受体(TLRs)识别微生物并触发免疫应答。

当平衡被打破时,炎症随之而来。例如,S. aureus 的 α 毒素激活神经元中的 PAR1 受体,引发瘙痒和损伤。某些促愈合的微生物若过度增殖或侵入深层皮肤,也可能诱发疾病。

皮肤病与菌群失衡

表皮葡萄球菌产生的丁酸盐增强角质形成细胞的抗菌肽生成,犹如皮肤上的天然抗生素工厂。

特应性皮炎、银屑病和痤疮等疾病与菌群失衡(即生态失调)密切相关。特应性皮炎患者因屏障蛋白丝聚蛋白(filaggrin)减少,导致 S. aureus 过度增殖,后者通过 IL-33 和 TSLP 等细胞因子刺激 Th2 细胞,加剧炎症。

银屑病(全球患病率1%-3%)由 IL-23/IL-17 轴驱动。无菌小鼠症状较轻,表明某些细菌会加重炎症。例如,Staphylococcus warneri 和白色念珠菌(Candida albicans)恶化皮损,而 Staphylococcus cohnii 可能通过抑制 IL-17 信号通路发挥保护作用。

痤疮的成因比单纯归咎于 C. acnes 更复杂。虽然患者体内该菌数量未必更多,但其与其他微生物(如 S. epidermidis)的平衡影响炎症程度。痤疮严重程度与菌群多样性降低、厚壁菌门和肠球菌属丰度增加相关。真菌在痤疮中的作用尚未明确。

共生菌的双面性

微生物何时有益、何时有害?健康状态下,共生菌被免疫系统容忍;但若免疫抑制或屏障缺陷,它们可能转为机会性病原体。例如,S. epidermidis 可能通过分泌脂肪酶和蛋白酶从共生转为威胁;Malassezia 和白色念珠菌在免疫力低下时也可能致病。

免疫系统通过代谢物和毒力因子等线索区分敌友。例如,S. aureus 的 α 毒素抑制 Treg 形成,引发免疫激活而非耐受。尽管 TLR 等模式识别受体参与微生物识别,但早期生命中的具体区分机制尚不明确。理解这一“微生物开关”或为炎症性疾病提供新疗法。

表观遗传学的重要性

皮肤微生物(如 S. epidermidis)可能通过改变染色质结构和增加免疫基因可及性影响免疫发育。部分细菌产生的丁酸盐等短链脂肪酸可抑制组蛋白去乙酰化酶并减少病原体生长。这些表观遗传变化是否持久、是否影响免疫记忆仍需研究。

这些发现开辟了新方向:婴儿期使用益生菌能否预防慢性皮肤病?微生物代谢物能否成为下一代疗法?探索皮肤微生物组的表观遗传影响或为这些问题提供答案。

研究结论

综述表明,共生皮肤微生物群从生命早期至成年期持续塑造免疫发育、屏障功能及疾病易感性。它们不仅是“乘客”,更训练免疫细胞、促进组织修复,甚至通过表观遗传调控基因表达。然而,基因突变、环境因素或抗菌治疗导致的失衡可能引发特应性皮炎、银屑病和痤疮等炎症性疾病。认识皮肤微生物与宿主系统的双向对话,突显了针对个体微生物组的精准治疗的必要性。阐明微生物相互作用对基因表达和免疫记忆的长期影响,将为慢性皮肤病管理提供新思路。利用这一微生物影响力,有望为改善慢性皮肤病和整体皮肤健康开辟新途径。

期刊参考

Cha, J., Kim, T.G. & Ryu, J.H. Conversation between skin microbiota and the host: from early life to adulthood. Exp Mol Med (2025), DOI: 10.1038/s12276-025-01427-y, https://www.nature.com/articles/s12276-025-01427-y

延展阅读

古生菌:人类微生物群和传染病中看不见的玩家

每天一把坚果能预防认知衰退吗?